Arief Rahzen, pekerja budaya

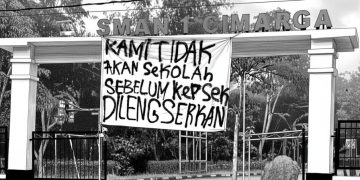

Sebuah tamparan mendarat di Cimarga. Gemanya melampaui dinding sekolah. Merambat cepat di ruang digital, membelah opini publik. Peristiwa di SMAN 1 Cimarga bukan sekadar berita. Ini cermin retak bangsa. Di satu sisi, hukum berdiri tegak, melindungi anak dari segala luka. Di sisi lain, norma sosial mengakar, memandang tamparan tangan sebagai alat pembentuk jiwa. Tamparan itu menjadi sentakan. Memaksa kita bertanya: di mana batas antara mendidik dan menyakiti?

Satu peristiwa melahirkan dua cerita. Dua realitas yang sulit bersua. Dari sudut pandang siswa, ini kekerasan. Sebuah penyalahgunaan wewenang. Bagi keluarga, ini perkara pidana. Jalan mediasi tertutup. Pintu hukum terbuka lebar. Laporan polisi menjadi jawaban.

Dari sudut pandang sang kepala sekolah, cerita berbingkai lain. Ini soal kekecewaan pedagogis. Pemicunya bukan rokok, melainkan dusta. “Saya kecewa bukan karena dia merokok, tapi karena tidak jujur,” ujarnya. Sebuah pengakuan atas frustrasi seorang pendidik. Ia mengakui sebuah teguran keras, sebuah pukulan pelan yang spontan. Namun, ia menyangkal aniaya. Tindakannya merupakan upaya menegakkan nilai. Sebuah respons khilaf atas nama tanggung jawab. Kebenaran tak lagi tunggal. Kebenaran terbelah oleh paradigma. Siswa melihatnya lewat kacamata hukum. Pendidik melihatnya dari lensa tugas kependidikan.

Lalu, pengadilan massa pun digelar. Bukan di ruang sidang, tapi di linimasa media sosial. Vonis dijatuhkan sebelum palu diketuk. Mayoritas warganet berdiri di belakang sang kepala sekolah. Dukungan ini bukan anomali. Ini gema dari kecemasan kolektif. Sebuah nostalgia pada disiplin masa lalu yang dianggap lebih ampuh. Sebuah keyakinan bahwa guru adalah orang tua kedua, yang memegang lisensi sosial untuk “mencubit” demi kebaikan.

Media sosial menjadi mesin amplifikasi. Algoritma menciptakan ruang gema. Suara yang mendukung semakin kencang, menenggelamkan perspektif lain. Perdebatan disederhanakan menjadi perang dua kutub: pro-disiplin melawan anti-hukuman. Membela sang kepala sekolah menjadi cara membela sebuah model pendidikan yang terasa kian usang, namun dirindukan. Inilah perlawanan populis terhadap zaman yang dianggap terlalu permisif.

Di jantung konflik ini, dua dunia bertabrakan. Dunia hukum positif dan dunia norma sosial. Di atas kertas, negara tak ragu. Undang-Undang Perlindungan Anak adalah mantra sakti. Kekerasan fisik oleh pendidik adalah tabu, dengan ancaman pidana yang nyata. Aturan ini adalah mercusuar, menunjuk arah yang jelas: tanpa kekerasan.

Namun di akar rumput, hukum itu terasa asing. Norma sosial berbicara dengan bahasa yang berbeda. Konsep tuchtrecht, hak kultural untuk mendisiplinkan, masih hidup dan berdenyut. Hukuman fisik yang “wajar” bukanlah kejahatan, melainkan bagian dari pendidikan karakter. Benturan ini menempatkan guru di posisi mustahil. Terjepit antara ancaman bui dan tuntutan masyarakat. Otoritas mereka terkikis. Setiap teguran keras berisiko menjadi delik aduan. Fenomena kriminalisasi guru menciptakan iklim ketakutan. Guru ragu bertindak tegas. Mereka memilih menjadi pengajar, bukan lagi pendidik. Kontrak sosial antara sekolah dan keluarga telah robek. Kepercayaan digantikan oleh kecurigaan.

Haruskah kita memilih antara anarki dan tirani? Antara pembiaran dan kekerasan? Tidak. Ada jalan lain. Sebuah jalan yang diterangi ilmu pedagogi modern. Hukuman fisik, menurut riset, adalah jalan buntu. Ia tak mengajarkan tanggung jawab. Ia hanya mengajarkan cara menghindari rasa sakit. Ia melahirkan kepatuhan yang rapuh, yang akan runtuh saat sang pengawas berpaling.

Jalan itu bernama Disiplin Positif. Sebuah pendekatan yang tegas sekaligus baik. Disiplin tidak menghukum, ia mengajar. Lewat dialog, bukan hardikan. Lewat Segitiga Restitusi, siswa tidak dihakimi. Identitas mereka divalidasi. Tindakan mereka dipahami, lalu dihubungkan kembali dengan nilai-nilai yang diyakini bersama. Tujuannya disiplin yang tumbuh dari dalam.

Untuk konflik yang lebih besar, ada Keadilan Restoratif. Bukan lagi, “Aturan apa yang dilanggar dan apa hukumannya?” melainkan, “Siapa yang terluka dan bagaimana kita memulihkan kerusakan?” Disini pelaku, korban, dan komunitas diundang untuk duduk bersama. Bukan untuk mencari pemenang, tapi untuk mencari jalan pemulihan.

Tamparan di Cimarga adalah panggilan untuk bangkit. Bukan akhir, melainkan awal. Sebuah momentum untuk memilih jalan. Kita bisa terus membiarkan ruang kelas diisi oleh ketakutan, dengan guru dan orang tua saling berhadapan laksana lawan. Atau, kita bisa mendengar gema tamparan itu sebagai peringatan. Sebuah undangan untuk membangun kembali kontrak sosial pendidikan kita.

Tantangannya ada di pundak kita semua. Merevisi kode etik yang ambigu. Menggelar pelatihan disiplin positif secara masif. Adopsi keadilan restoratif sebagai kebijakan. Terpenting: mengedukasi masyarakat bahwa mendisiplinkan anak tidak memerlukan tangan yang menyakiti. Generasi mendatang harus dibentuk oleh kuatnya sebuah komunitas yang membantu mereka belajar dari kesalahan, dan terus tumbuh.

Arief Rahzen, peminat kajian budaya dan perubahan masyarakat di era digital.