Arief Rahzen, pekerja budaya

Di era percepatan ini, momen “checkout” pada layar ponsel telah menjadi ritual sekuler yang nyaris sakral. Kita memilih barang di aplikasi e-commerce, menekan tombol, dan menunggu kedatangan. Namun, di balik kepraktisan antarmuka yang licin itu, terselip sebuah glitch kultural yang kian hari kian meresahkan.

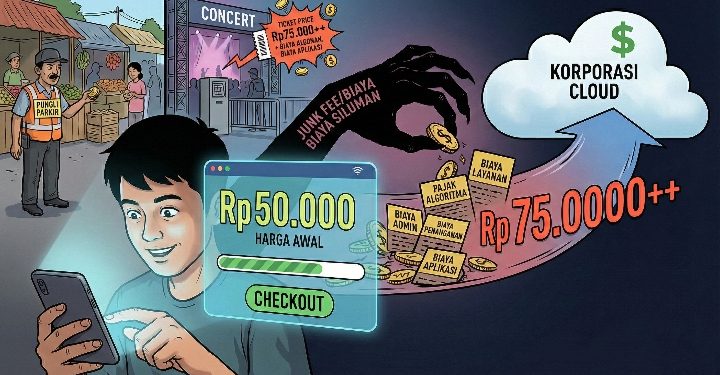

Angka yang menyapa kita di etalase digital sering kali hanyalah ilusi. Itu hanyalah tawaran pembuka yang belum selesai. Ketika kita tiba di gerbang pembayaran, angka itu membengkak, ditambahi serangkaian beban anonim: “Biaya Layanan”, “Biaya Penanganan”, atau “Biaya Aplikasi”. Inilah yang dikenal sebagai junk fee. Di Indonesia, kita mengenalnya sebagai biaya siluman. Remah-remah nominal ini jika dikumpulkan, membentuk gunung keuntungan korporasi.

Fenomena ini bukan sekadar masalah dompet yang tergerus. Inilah cermin dari pergeseran filosofi pasar kita: dari transparansi pertukaran menjadi seni pengaburan (obfuscation).

Dalam teori ekonomi klasik, harga adalah pertemuan antara penawaran dan permintaan. Ada kesepakatan jujur tentang nilai. Namun, ekonomi digital memperkenalkan lapisan baru yang saya sebut sebagai “Pajak Algoritma”.

Lihatlah sektor transportasi daring (ride-hailing) dan pesan-antar makanan. Dahulu, narasi yang dibangun adalah pemberdayaan mitra. Namun kini, muncul komponen “Biaya Jasa Aplikasi” atau “Biaya Pemesanan” (berkisar Rp1.000 – Rp3.000).

Puitis sekaligus getir: Konsumen membayar lebih, namun uang itu tidak menetes sebagai keringat pengemudi yang menerjang hujan, melainkan menguap ke awan (cloud) perusahaan sebagai “biaya sewa” atas infrastruktur digital.

Inilah bentuk modern dari rent-seeking (pencarian rente). Jika dulu tuan tanah memungut upeti karena memiliki lahan. Kini platform digital memungut upeti karena memiliki “lahan algoritma”. Biaya ini sering kali tidak memberikan nilai tambah (value-added) bagi konsumen. Konsumen hanya punya hak untuk mengakses layanan itu sendiri.

Praktik ini semakin teatrikal dalam industri hiburan dan e-commerce. Di sini, kita melihat penerapan apa yang disebut psikologi perilaku drip pricing. Ini metode meneteskan harga sedikit demi sedikit.

Seorang penikmat musik yang rindu pada idolanya ditarik masuk oleh harga tiket Rp1.000.000. Namun, di langkah terakhir, ilusi itu buyar. Pajak hiburan, biaya admin platform, dan biaya penanganan menyerbu masuk, menggelembungkan harga hingga 25%.

Dalam e-commerce dan dompet digital (e-wallet), biaya admin top-up atau biaya penanganan pembayaran sebesar Rp1.000 mungkin terasa remeh. Hanya uang receh. Namun, dalam skala jutaan transaksi harian, “recehan” ini jadi tambang emas. Ini mengajarkan kita untuk menormalisasi kehilangan kecil. Kita dilatih untuk tidak peduli pada detail, untuk pasrah pada “biaya tak terlihat” demi kenyamanan semu.

Menariknya, jika kita menengok ke jalanan berdebu di depan minimarket, kita menemukan leluhur dari junk fee digital ini: Pungutan Liar (Pungli).

Secara sosiologis, pungli parkir dan biaya admin aplikasi memiliki DNA yang serupa.

Ketika Anda masuk ke area “Parkir Gratis”, namun saat keluar, seorang juru parkir muncul meminta uang tanpa memberikan karcis resmi atau jaminan keamanan. Begitulah biaya Layanan Aplikasi. Anda masuk ke aplikasi gratis, namun saat transaksi, muncul biaya tambahan yang tidak jelas peruntukannya.

Bedanya hanya pada kemasannya. Pungli jalanan terasa kasar, memaksa, dan anarkis. Sementara junk fee digital hadir dengan wajah sopan, tersembunyi di balik Syarat & Ketentuan yang tidak pernah kita baca, dan dibungkus rapi dalam user interface yang elegan.

Kita cenderung memaafkan aplikasi karena ia tidak berwajah, sementara kita memaki juru parkir karena ia nyata. Padahal, keduanya adalah bentuk ekstraksi nilai tanpa pertukaran yang setara.

Sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 di Indonesia sebenarnya telah meletakkan fondasi etika. Kita punya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Ketika biaya-biaya ini disembunyikan hingga detik terakhir, korporasi sudah mencederai kepercayaan (trust) yang menjadi modal sosial ekonomi. Istilah “Biaya Penanganan” menjadi eufemisme kosong. Penanganan apa? Oleh siapa? Bukankah prosesnya otomatis?

Kejujuran Harga untuk Konsumen

Junk fee ialah gejala dari sebuah sistem yang mulai melihat konsumen bukan sebagai mitra transaksi, melainkan sebagai objek ekstraksi data dan dana. Kita sedang bergerak menuju ekonomi di mana harga yang tertera hanyalah umpan, dan harga sebenarnya adalah kejutan yang tidak menyenangkan.

Mungkin sudah saatnya kita berhenti menganggap “Rp1.000” sebagai remah-remah yang layak diikhlaskan begitu saja. Bukan karena kita kikir, melainkan karena kita menghargai kejelasan. Dalam lanskap budaya digital yang serba cepat ini, transparansi ialah bentuk penghormatan tertinggi kepada manusia di seberang layar.

Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang “kenyang oleh ilusi, namun miskin oleh realitas biaya tersembunyi.”